アトアでは、8月19日(火)~21日(木)の3日間、体験型ワークショップ「生きものをヒントに生まれた技術を体験しよう!」をシャープ株式会社(大阪府堺市、代表取締役 沖津雅浩氏、以下シャープ)と共催しました。

会場では、シャープからお越しいただいたネイチャーテクノロジー(※)の開発部署のメンバーが解説を行い、たくさんの驚きや感動の声が上がっていました。ブログでは実際に体験いただくことができないのが心苦しいのですが、少しでも様子が伝わると嬉しいです。

※ネイチャーテクノロジー:シャープが進めている生きものが持つ優れた性質や特徴を模倣するバイオミメティクス技術

シロクマのおかげで冷蔵庫が使いやすく!?

シロクマ(ホッキョクグマ)のすごさを知っていただくにあたって、まずは本物のシロクマの毛を見るところからスタート! シロクマの毛を顕微鏡で観察してみると...?毛の中がストローみたいに中空になっていることがわかります。

ここで、小学生くらいのお子様からちらほらと声が。

「シロクマの毛って透明なんだよね!」「シロクマって本当はクロクマなんだよね!」その通り。

シロクマと言うものの、本体は黒色で、生えている毛も白ではなく透明なんです。

透明なのになぜ白かというと...? 毛がストロー状になっているため、光が当たると光が散乱して、白く見えるという仕組みです。

光の散乱は、シロクマが寒い環境で少しでも体を温めるのに貢献しているそう。大人の方々が驚く中で、思いのほか、お子様がシロクマについて詳しい!!どうやら、生きものの豆知識を集めた本を読んで、知っている子が多かったようです。

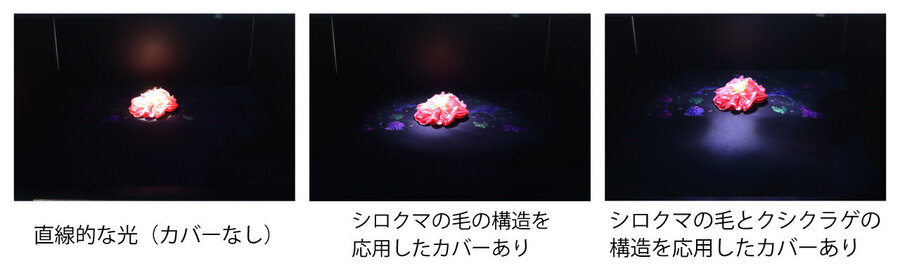

シロクマの毛の構造を応用した冷蔵庫ランプカバーを体験

そして、そのシロクマの毛の仕組みを冷蔵庫に応用したのがシャープです。

え?シロクマの話をしていたはずなのに、なんで急に冷蔵庫??ここで疑問に思われる方が続出ですが、シャープ特製の装置を使って光の当たり方を体験すると、腑に落ちます。

光が散乱するということは、光が拡散するということ。

シロクマの毛の構造を応用したカバーをランプの上に被せると、光が広がり、カバーなしでは照らすことができなかった場所まで照らすことができるようになります。冷蔵庫の奥を明るく照らすのにぴったりな仕組みだったんです。

しかもシロクマのカバーを付けるとなんだか光が優しい。冷蔵庫を開けたとき、光が強くて眩しいと、逆に食材が見えづらくなって困ってしまいますが、シロクマのカバーを使うことで、光は優しいけれど、しっかり奥まで照らすことができるようになったそうです。シロクマに感謝ですね。

ランプカバーの開発はシロクマだけにとどまらない!

シャープの冷蔵庫に実際に採用されているカバーは、シロクマだけでなく、さらにクシクラゲ(有櫛動物)の構造も取り入れたものなんです。クシクラゲの構造を応用すると、光に方向性を持たせることができるそう。体験の様子を写真で比べてみてください。

それにしても、シロクマの毛の仕組みに驚くところで終わらず、それを冷蔵庫に活かそうという発想がすごいと思いました。

シロクマの毛とクシクラゲの構造を応用したランプのカバーは、実際に流通している冷蔵庫に使われているので、皆さんの家の冷蔵庫にもシロクマとクシクラゲの知恵が活かされているかもしれません。冷蔵庫を開けたとき、食材以外にも目が行きそうですね。

マンタは洗濯機のパーツに大変身!?

マンタ(オニイトマキエイ)は、体の横幅が6m以上になることもある大型のエイの仲間です。

そんな大きなマンタが食べているのは、小さな小さなプランクトン。食べるときは、海水ごと口の中に流し込んで、エラの部分で濾しています。

一言で濾すとお伝えしましたが、その濾し方がすごいんです。エラの形がポイントで、海水が通過する際に渦が発生。その渦によってプランクトンがエラを通過できずに体内に取り込まれ、通過できる水は捨てられるという仕組みです。

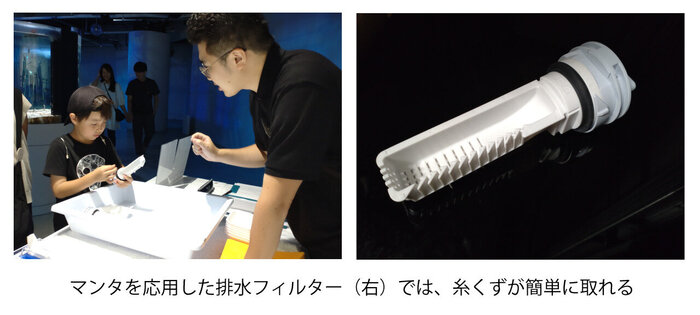

マンタのエラの構造を応用した洗濯機の排水フィルターを体験

このマンタのエラの仕組みを応用したのがドラム式洗濯乾燥機の排水フィルター。

糸くずフィルターとも呼ばれ、洗濯時に発生する糸くずやホコリをキャッチする重要な部品です。実は、ドラム式洗濯乾燥機を使っている身としては、大切なのはわかっているものの、お手入れが面倒で困っている部品。

筆者が使っているのはマンタの恩恵を得られていない格子状のタイプで、糸くずはキャッチするものの、キャッチした糸くずがフィルターに引っかかってしまい、取り除くのにとても苦労しています。

ここにマンタの仕組みを応用すると...? これを皆さんに体験いただきました。

マンタの形状を取り入れた排水フィルターに糸くずを付け、それを取り除いていただきます。

すると... スルン! 今までの苦労は何だったのかと思うほどに簡単に糸くずが取れるんです。特に家事に携わる大人から感動の声が聞こえてきました。

フィルターは格子状ではなく、マンタのエラの構造を模倣した、三角形が同じ方向にそろって並んだような形。こんなシンプルな形で糸くずが回収できるか不安になりそうですが、そこは問題ありません。マンタと同じように渦が発生することで、しっかり糸くずがキャッチされます。

糸くずはしっかりキャッチするのに、掃除する際は取り除きやすいのは本当にありがたい。排水フィルターと日々格闘している身としては、この感動をお伝えしたくて、ついつい文章にも力が入ってしまいました。そして、この感動がマンタのおかげというのが水族館で働く生きもの好きとしてはとても嬉しいです!

生きものをヒントに生まれた技術

生きもののすごい仕組みはシロクマやマンタの他にもたくさんあります。そんなすごい仕組みを製品や技術にいかすという試みはバイオミメティクスやバイオミミクリー(生物模倣)として知られ、日本でもたくさんの製品が開発されています。

■共催したシャープからもワークショップについてのブログが配信されています。クイズ形式でわかりやすく説明されていますので、ぜひこちらもご覧ください。

また、アトアでは、バイオミメティクスをテーマにした常設展示も行っています。

ぜひアトアに足を運んで、技術の視点からも生きもののすごさを感じてみてくださいね。

チケット購入

チケット購入 本日の営業時間

本日の営業時間 19:00

19:00

アトアは、いつでもご入場可能!

アトアは、いつでもご入場可能!