ここは、アトア2階の「MARINE NOTE」。海水魚が展示されている、まるで自分が海中に迷い込んだようなゾーンです。

飼育員がチンアナゴとニシキアナゴの水槽に謎の液体を注いでいます。

この液体、何だと思いますか?お客様には時々「栄養剤?」と言われます(・_・;)

実はこれ、「アルテミア」というチンアナゴたちの活きた餌なんです。

|

|

近くでよーく見ると、オレンジ色のつぶつぶが見えます。

チンアナゴたちは、水が流れてくる方向に体を向けています。流れの方向に顔を向けることで水流にのって流れてきた餌を効率的に食べているんです!なので、みんな揃って同じ方向を向いています(笑)

2022年に発表された沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究によると、、、

チンアナゴは、水流が遅いときには、まっすぐな姿勢をとっていますが、流れが速くなると、体をかがめます。流れにさらされる体の面積を小さくする姿勢をとることで、体に受ける抵抗が減少し、エネルギー消費を抑えることができるそうで、自由に泳ぐことのできる魚よりも、より速い流速で摂食率が高いそうです。

チンアナゴが強い流れに耐えるために巣穴を利用して動きや姿勢を変え、自由に泳ぐ多くの魚と比べ、より広い範囲の流速下で摂食できることを明らかにしています。

このように、水流の強さによって姿勢を変えることで、チンアナゴたちは効率よく餌を捕まえているんです!チンアナゴ凄い!!

アルテミアについて

やっと本題に移ります(笑)。そんな水族館の人気者であるチンアナゴたちですが、今日ご紹介したいのは餌である「アルテミア」についてです!チンアナゴたちが食べている「アルテミア」とは何なのか?ぜひ餌の話にも注目していただけると嬉しいです。

そもそも「アルテミア」とは、実はエビやカニと同じ甲殻類の仲間です。別名ブラインシュリンプとも呼ばれています。また、大昔から姿形をかえることなく生き続けていると言われており、「生きている化石」とも呼ばれています。

|

|

|

左の写真はアルテミアの卵です。卵の大きさは0.2~0.3mmととても小さい卵になります。耐久卵といって卵のままであれば10~20年ものあいだ、乾燥に耐えることができます!

卵には「トレハロース」という熱や乾燥、凍結などのストレスから細胞を保護できる物質が含まれており、それによって適度な湿り気が保たれ長期間、卵を守ることができるのです。そのため保存がしやすく、利便性が高いことから稚魚のエサや口の小さい生き物の餌としてよく使われています。

卵を28~30℃の海水に入れると、だいたい24時間くらいでアルテミアが孵化します(上部中央の写真)。その際、エアレーションといって酸素不足にならないように空気を送ることも大切です!エアレーションを入れることで水中の卵を拡散し、酸素を送ります。エアレーションを入れなかった場合、卵が底に沈んでしてしまい、酸素が行き渡らず孵化率が下がってしまいます。

そして、孵化直後のものを集めて餌として魚たちに与えています。そんなアルテミア、実は「正の走行性」といって光に集まる習性があります。

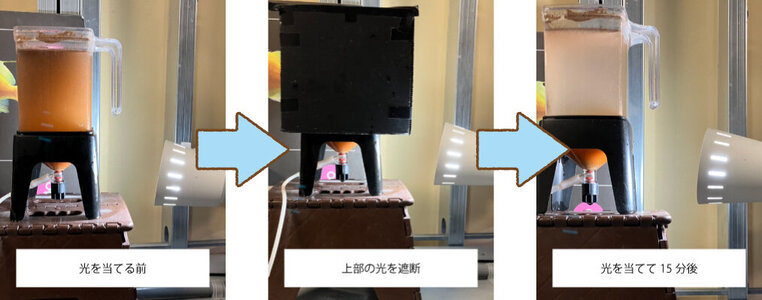

アルテミアがたくさん孵化した容器の一部分だけに光を当てます。すると、、、

~15分後~

なんと光を当てていたところにだけアルテミアが集まっています!孵化した後の卵の殻は浮くので、下側にだけ光を当ててアルテミアを集めて、下側のコックからホースを通してアルテミアのみを別の容器に移す事ができます。このようにアルテミアの習性を利用して、効率よく集めて餌にすることが出来ます。

アトアでは、チンアナゴとニシキアナゴたちのほかにも、グッピー(CAVE)、ヘコアユ(MARINE NOTE)、ウミシダの仲間、カメノテ、ヒメハナギンチャク(GALLERY)などにもアルテミアをあたえています。

アルテミアの餌やりのタイミングはだいたい11時前後です。午前中に来て頂ければ、アルテミアをあげている飼育員に出会えるかもしれません。

ぜひ生きものたちがアルテミアを食べている様子もご覧ください!

チケット購入

チケット購入 本日の営業時間

本日の営業時間 19:00

19:00

アトアは、いつでもご入場可能!

アトアは、いつでもご入場可能!